„Aus religiösen und sittlichen Gründen“ an der Wiener Hofoper (der heutigen Wiener Staatsoper) abgelehnt, fand die erste Inszenierung von „Salome“, der Oper in einem Akt von Richard Strauss, op. 54, mit dem Libretto von Oscar Wilde, in der deutschen Übersetzung von Hedwig Lachmann, eingerichtet vom Komponisten, in Wien zunächst 1910 an der Volksoper statt, wobei die Premiere von Alexander Zemlinsky dirigiert wurde.

Die seit Herbst 2022 amtierende, neue Intendantin der Wiener Volksoper, Lotte de Beer, kann in dieser Saison wegen 125 Jahre Volksoper eine Jubiläumssaison gestalten und wurde als Geburtstagsgeschenk an das Haus von Sponsor Martin Schlaff eine zusätzliche Premiere ermöglicht – eben Strauss‘ „Salome“ – und zwar in der legendären Inszenierung von Luc Bondy. Diese Regiearbeit war ursprünglich 1992 für die Salzburger Festspiele als Koproduktion mit dem Théatre Royal de la Monnaie, Brüssel, kreiert, von Bondy als „archaischer Thriller geplant und ist laut Frau de Beer mit „Ewigkeitswert“ ausgestattet. Das Werk wird nun an der Volksoper von Marie-Louise Bischofberger-Bondy, der Witwe des 2015 verstorbenen Bondy, exakt nach den Vorgaben des Regisseurs neu einstudiert.

Bondys einst maßstabsetzende Inszenierung, ein auch in Mailand und London gespielter Regieklassiker, zeigt eine Freudianische Deutung des Beziehungsgeflechtes zwischen einer emotional verwirrten Teenagerin, ihrer exzentrischen Mutter und dem machtbesessenen Psychopathen eines Stiefvaters – im Wesentlichen eine Familiengeschichte, wo die Eltern ein Mädchen nicht mehr im Griff haben. Bondy im Verein mit der minimalistischen Ausstattung seines Bühnenbildners Erich Wonder fokussiert seine Regiearbeit auf die Konflikte der Protagonisten mit intensiver Personenregie. Was also Handlungs- und Beziehungsgeflecht von Salome, Herodes, Herodias und Jochanaan betrifft, überzeugt eine ausgefeilte, kammerspielartige, subtile Personenregie noch heute, geraten aber Auftritte und Personenführung der Nebenfiguren wenig überzeugend, weil rein zufällig. Wonders Bühnenbild, Ausschnitttechnik, Perspektive und Beleuchtungsstil (Licht: Alexander Koppelmann) sind filmartig, mit Licht sollen Räume geschaffen werden, wobei das fortwährend düstere Ambiente der Inszenierung der an Farbigkeit reichen Partitur wenig bis gar nicht entspricht. Trotz ihres mittlerweile erreichten Kultstatus hat die Zeit die Ästhetik dieser Inszenierung aber überholt, was auch für die unauffälligen, eleganten Kostüme von Susanne Raschig gilt.

Zur veritablen Überraschung gerät aber die musikalische Seite dieser Produktion, bringt doch die komplexe Partitur ein kleineres Haus oft an die Grenzen des Möglichen, nicht aber die Wiener Volksoper. Die musikalische Leitung der aktuellen Premierenserie hat Noch-Musikdirektor Omer Meir Wellber, der das Werk bereits an der Semperoper in Dresden dirigiert hat. Der designierte Musikdirektor der Hamburgischen Staatsoper musiziert auch in der dritten Aufführung am 22. September 2023 mit dem über sich hinauswachsenden, in Proben gut präparierten Orchester der Wiener Volksoper unter ständiger Hochspannung. Im Wesentlichen in einer von Strauss autorisierten, leicht reduzierten Fassung gespielt, vertraut der Dirigent ganz auf die immense Sogwirkung des Stückes und peitscht es atemlos überhitzt in ungefähr nur 90 Minuten regelrecht durch, was aber enorme Wirkung erzielt und dabei sogar Transparenz im Orchestersatz nicht vermissen lässt. Durch die Operette mit dem Tänzerischen vertraut, wird dem Schleiertanz und den walzerartigen Stellen der Partitur sogar eine gewisse Schmissigkeit verliehen – im spannenden Kontrast zu den dem Werk innewohnenden Komponenten Beziehungsdrama, Religion, Sex und Perversion stehend.

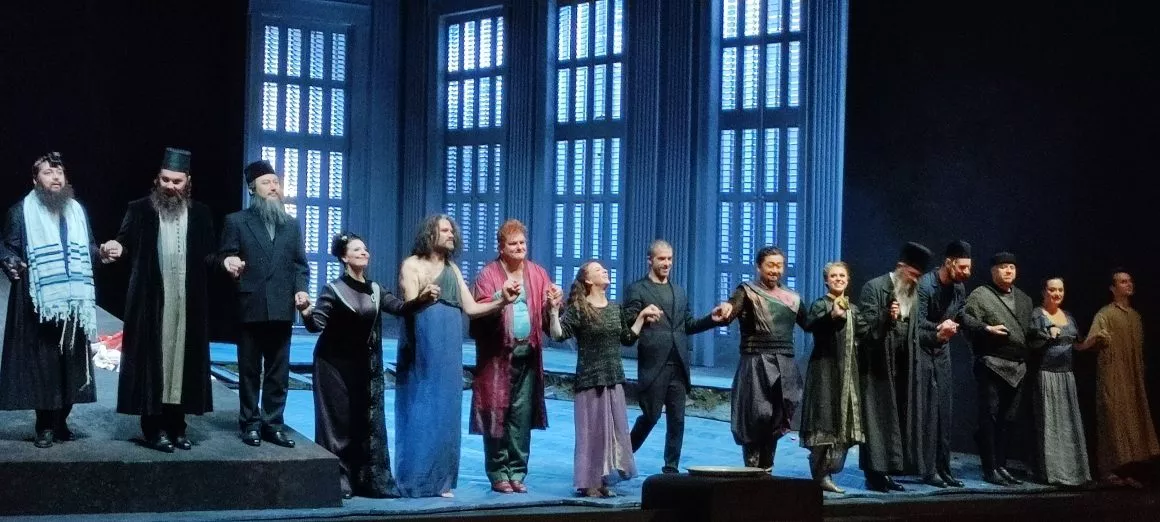

Astrid Kessler, Gast aus Mannheim, an der Wiener Volksoper bereits in der Titelpartie von Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“ höchst erfolgreich, singt die Prinzessin aus Judäa mit schönem, jugendlich-dramatischen Sopran, schafft es, fein zu differenzieren wie auch die Orchesterwogen aus dem Graben zu übertönen und ist auch darstellerisch wie schauspielerisch eine Wucht. Großstimmig, kraftstrotzend, gewaltig, stimmlich athletisch gibt Tommi Hakala den Jochanaan, Ursula Pfitzner ist eine wunderbar rollenimmanente, hysterisch keifende Herodias, der überaus wortdeutliche Wolfgang Ablinger-Sperrhacke könnte seinen oft geschmeidigen Tetrarchen mit mehr Biss eines Charaktertenors ausstatten, um den gefährlichen Neurotiker Herodes deutlicher herauszukehren; Stephanie Maitland gefällt als Page der Herodias, was JunHo You als Narraboth nicht zu attestieren ist. Die Nebenrollen sind etwas unauffällig aus dem Volksopernensemble besetzt, hier kann für die nächste Serie Ende Oktober noch nachgeschärft werden.