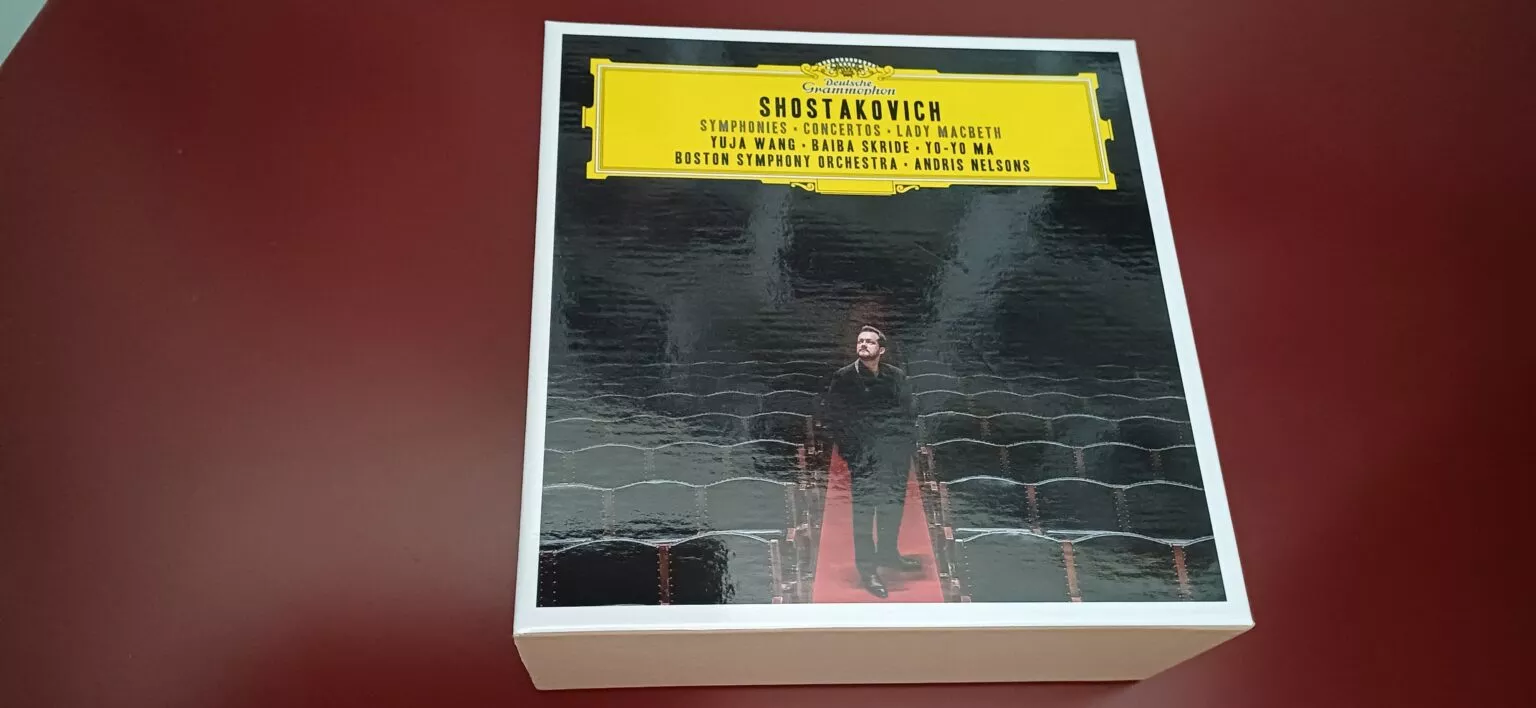

Das Boston Symphony Orchestra und sein amtierender Musikdirektor, Andris Nelsons, haben die Musik von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) in den Mittelpunkt ihrer ersten gemeinsamen Dekade gestellt. Anlässlich des 50. Todestages des Komponisten im heurigen Jahr hat die Deutsche Grammophon Gesellschaft (DGG) den Zyklus sämtlicher fünfzehn Symphonien, welche das Orchester und sein Chef in den letzten zehn Jahren für das Gelb-Label eingespielt haben, in einer ansprechenden Box veröffentlicht. Die umfangreiche Anthologie – SHOSTAKOVICH. SYMPHONIES. CONCERTOS. LADY MACBETH – enthält neben den symphonischen Werken noch die gesamten Instrumentalkonzerte von Schostakowitsch – die Klavier-, Violin- und Cellokonzerte in brillanten Einspielungen mit den SolistInnen Yuja Wang, Baiba Skride und Yo Yo Ma – sowie eine Gesamtaufnahme der Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ mit Kristine Opolais, Brenden Gunnell, Peter Hoare und Günther Groissböck, und eine eigene CD mit verschiedenen Stücken für Orchester.

Für Andris Nelsons bedeuten die Symphonien von Schostakowitsch eine prägende wie verwirrende Erfahrung. „Ich verliebte mich in die Symphonien, ohne wirklich ihren Hintergrund zu verstehen. Schostakowitsch war wie jemand, der vom Himmel herabkommt – ein Heiliger.“, sagt der Dirigent. Die Musiker des Boston Symphony Orchestra und er teilen die Leidenschaft für diese Musik. „Schostakowitsch ermöglicht es uns, sein persönliches Schicksal nachzuempfinden, da sie die Facetten der menschlichen Existenz widerspiegelt: von Angst, Dunkelheit, beißender Ironie und Sarkasmus bis hin zu kindlicher Verspieltheit, Freude und aufkeimender Hoffnung. Als Stalin Schostakowitschs Musik für böse erklärte und unter Zensur stellte, wurde aus dem populären Komponisten plötzlich ein Niemand. Man sollte seine Musik aber nicht nur politisch, sondern in aller Offenheit hören. Mit der Elften Symphonie wird es anders. Bis zur Zehnten hat man den Eindruck, Schostakowitsch fürchte sich nicht vor dem Tod. Doch nun ist diese Todesahnung bedrängend. Trotzdem bleibt sein Geist ungebrochen.“, so Nelsons weiter. (Anmerkung: Die Zitate von Andris Nelsons stammen aus einem Interview mit Paul-Henri Campbell in der Zeitschrift „Musikfreunde“, Jahrgang 37/8, der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.

Eine Besprechung sämtlicher eingespielter Werke würde den Rahmen dieses Blogs sprengen, weshalb ich speziell ein paar besonders eindrucksvolle Aufnahmen herausgreifen darf.

Für die Symphonie Nr. 7 C-Dur op. 60 „Leningrader” hat der Kontext des Krieges – ob die Invasionsepisode im ersten Satz tatsächlich den Angriff Hitler-Deutschlands auf die Stalin-Sowjetunion beschreibt, ist fraglich – eine große Rolle gespielt. Schostakowitsch will mit dem Werk allerdings den Menschen Hoffnung machen auf Überwindung des Krieges, weshalb diese Ausrichtung auf den Frieden stets aktuell ist. Nelsons‘ Interpretation ist sachlich-leidenschaftlich, scharf konturiert, die ganze Palette dieser unglaublichen Musik auslotend: kühl, kristallin, unsentimental, grotesk, süß, schmerzlich, äußerst angespannt … .

Charakter und Stimmung der erschütternden Symphonie Nr. 11 g-moll op. 103 „Das Jahr 1905“ trifft Andris Nelsons mit dem blendend spielenden Orchester genau, sei es der eisige erste Satz, der beinahe hypnotisierende, quälend autokratische Kälte und Weite vor dem Winterpalast in St. Petersburg hervorruft, sei es die Brutalität der Schüsse auf die demonstrierenden Arbeiter im zweiten Satz, sie es im dritten Satz, der sich wie ein meditatives Requiem entfaltet, wie auch im mitreißenden, marschartig gesteigerten vierten Satz.

Der russische Dichter und Schriftsteller Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko (1932 – 2017) prangert in seinen Texten hart die regierenden Kreise in der sowjetischen Gesellschaft sowie den weitreichenden Antisemitismus und dessen Verdrängung an: In einem seiner größten, erschütterndsten Werke überhaupt, der Symphonie Nr. 13 b-moll op. 113 „Babi Jar“, vertont Schostakowitsch Texte dieses Protestdichters und setzt sie in verstörend bewegende wie abgründig dämonische Klänge. Stellen die Gedichte der – satirisch grotesken – Sätze zwei bis fünf (Humor. Allegretto, Im Laden. Adagio, Ängste. Largo, Eine Karriere. Allegretto) eigene Aspekte des Lebens in der Sowjetunion dar, behandelt der erste, ungemein bedrückende Satz (Babi Jar. Adagio), der dem Werk seinen Namen gibt, das Massaker der Nationalsozialisten an sowjetischen Juden 1941 in Babi Jar, der „Hexenschlucht“, in einem Tal nahe Kiew. Andris Nelsons, sein Orchester, die für ihre Aufgabe hervorragend präparierten Männerchöre – Tanglewood Festival Chorus, James Burton, New England Conservatory Symphonic Choir, Erica J. Washburn – und der nicht unbedingt bassstarke, aber ungemein eindringlich interpretierende wie singende Matthias Goerne interpretieren diese gewaltige Musik markerschütternd, vernichtend, schockierend, sprachlos, unmittelbar ins Herz zielend und treffend.

In der Symphonie Nr. 15 A-Dur op. 141 zitiert der Komponist Rossini und Wagner. Die Einspielung der letzten Symphonie von Schostakowitsch macht den aufmerksamen Hörer nachdenklich, ja betroffen. Die vermeintliche Heiterkeit des ersten Satzes, der nach und nach in seiner lyrischen Kontemplativität zur verzierten Fratze wird – das Orchester spielt das einfach phänomenal – wirkt ebenso stark wie das unausweichlich nahende Ende des vierten Satzes: Andris Nelsons gelingt es, eine schwer desolate, ungewisse Spannung zu erzeugen und hinterlässt – mit und wie Schostakowitsch in diesem Werk – ein starkes, großes Fragezeichen.

Das erstklassige Orchester zieht auch in der Einspielung der Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ op. 29 unter Nelsons‘ souveränen Stabführung alle Register, indem es weint, schreit, stampft, hämmert, kracht, knirscht, keucht, stöhnt, bohrt, bisweilen knapp unter dem akustischen Schmerzpegel, um im nächsten Moment wieder so unendlich zart, beinahe unhörbar, zu artikulieren, wie man es selten zu hören bekommt. Rohe Gewalt neben sinnlichem Glanz, ganz der kontrastreichen Partitur entsprechend, wird derart famos vermittelt. Den Duktus und die idiomatische Stimmung dieser Musik trifft Nelsons auf den Punkt, als möchte er den HörerInnen vermitteln, es müsse Katerina nicht verzeihen, aber ihr Handeln verstehen. Empathischer als Andris Nelsons hier kann man kaum Musik interpretieren: von Katharinas immenser Einsamkeit der ersten Szene bis zu ihrem Selbstmord, wo dieselbe Stimmung wiederkehrt, formt er einen nie nachlassenden Spannungsbogen. Und man hört in dieser Interpretation wirklich diese permanent bedrohliche, latente Angst, für sein Handeln entdeckt zu werden, was unter die Haut geht – und das Gefühl vorwegnimmt, das den Komponisten selbst befallen hat, als er zwei Jahre nach Uraufführung der „Lady“ während des Stalinismus in Ungnade gefallen ist. Gelungen gerät auch das starke, intensive Rollenporträt von Kristine Opolais in der Titelpartie. Gewiss, die hohen Töne müssen hin und wieder erkämpft werden, aber welcher Ausdruck, welches Gefühl schwingt in ihrer Rollengestaltung mit. Und dort, wo sie ihre Sopranstimme so richtig in der Mittellage strömen lassen kann, blüht die Stimme zuweilen auch förmlich auf: Kristine Opolais durchlebt und durchleidet bewegend die Partie der Lady Macbeth aus dem russischen Landkreis Mzensk.

Auch wer bereits Vieles von Schostakowitsch im Regal hat, kommt an dieser exzellenten Anthologie kaum vorbei.

Anthologie Shostakovich. Symphonies. Concertos. Lady Macbeth, 19 CD’s, DGG, Artikelnummer: 513756000