Die Geschichte von CHOWANSCHTSCHINA ist faszinierend wie komplex, weil die letzte Oper des 1839 geborenen Modest Petrowitsch Mussorgski bei seinem Tod 1881 unvollendet geblieben ist, hinterließ der Komponist doch nur fragmentarische Skizzen und von den letzten beiden Szenen nicht einmal einen Klavierauszug.

Dem Komponisten ging es in seiner Oper nicht um eine detailgetreue Nachbildung politischer Ereignisse, sondern darum, in einer Collage aus historischen Dokumenten „das Vergangene im Gegenwärtigen“ darzustellen – eine Art Meditation über die Geschichte mit den Mitteln der Oper. Das Werk erscheint gerade in unseren Tagen besonders aktuell. In Mussorgskis gewaltigem Geschichtspanorama geht es im Grunde um Russland in allen Facetten. Eine ebenso berührende wie beängstigende Darstellung permanenter Machtkämpfe zwischen den Eliten und ein in bitterer Armut, Unterdrückung durch Obrigkeit, Kirche und Aberglauben dahinvegetierendes duldsames Volk. Ein faszinierendes Zeitdokument der vermeintlich „russischen Seele“.

Das musikalisch-künstlerische Schwergewicht von CHOWANSCHTSCHINA ruht auf zahlreichen herrlichen Chorszenen, weshalb man tatsächlich von einem „Volksdrama“ sprechen kann, wobei das Volk als allerdings als passiver Held erscheint, der leidend für die Sünden der Herrschenden zu zahlen hat.

Die Berliner Staatsoper Unter den Linden zeigt nun im Herbst 2025 CHOWANSCHTSCHINA, Volksdrama in fünf Akten mit Musik und Text vom Komponisten, in der Orchestrierung von Dmitri Schostakowitsch auf der Grundlage einer Ausgabe von Mussorgskis Skizzen durch den Musikgelehrten Pavel Lamm und den Komponisten Boris Asafiev sowie mit dem Finale von Igor Strawinsky, als Wiederaufnahme einer Inszenierung, die im Juni 2024 zur Premiere kam, in nahezu identer Besetzung in den Hauptpartien.

In den Jahren zwischen 1682 und 1689 wird Moskau zum Schauplatz chaotischer politischer Zustände, in deren Ausgang der energische Zarewitsch Peter (später als Zar Peter I. „der Große” genannt) die Macht übernimmt. In CHOWANSCHTSCHINA – am besten mit „Chowanski-Schweinerei“ übersetzt – stehen sich drei politisch-soziale Strömungen gegenüber, die brutale Kämpfe um den Thron austragen : die von Peter dem Großen inspirierte, in Richtung Westen orientierte Strömung, die an einer Öffnung nach Europa interessiert ist und die in der Oper durch den aufgeklärten und gebildeten Fürsten Golizyn verkörpert wird; der Konservatismus der Bojaren, die an den alten Traditionen festhalten und ihre Macht sichern wollen, vertreten durch Fürst Ivan Chowanski und seine gefürchtete Strelitzen-Armee; und schließlich die Altgläubigen („Raskolniki“), eine sektiererische und konservative religiöse Gruppierung, die als einflussreiche gesellschaftliche Kraft unter ihrem Anführer Dosifej ein in sich geschlossenes und vor der europäischen Dekadenz geschütztes Russland propagiert. Der eigentliche Protagonist der Oper aber ist das Volk.

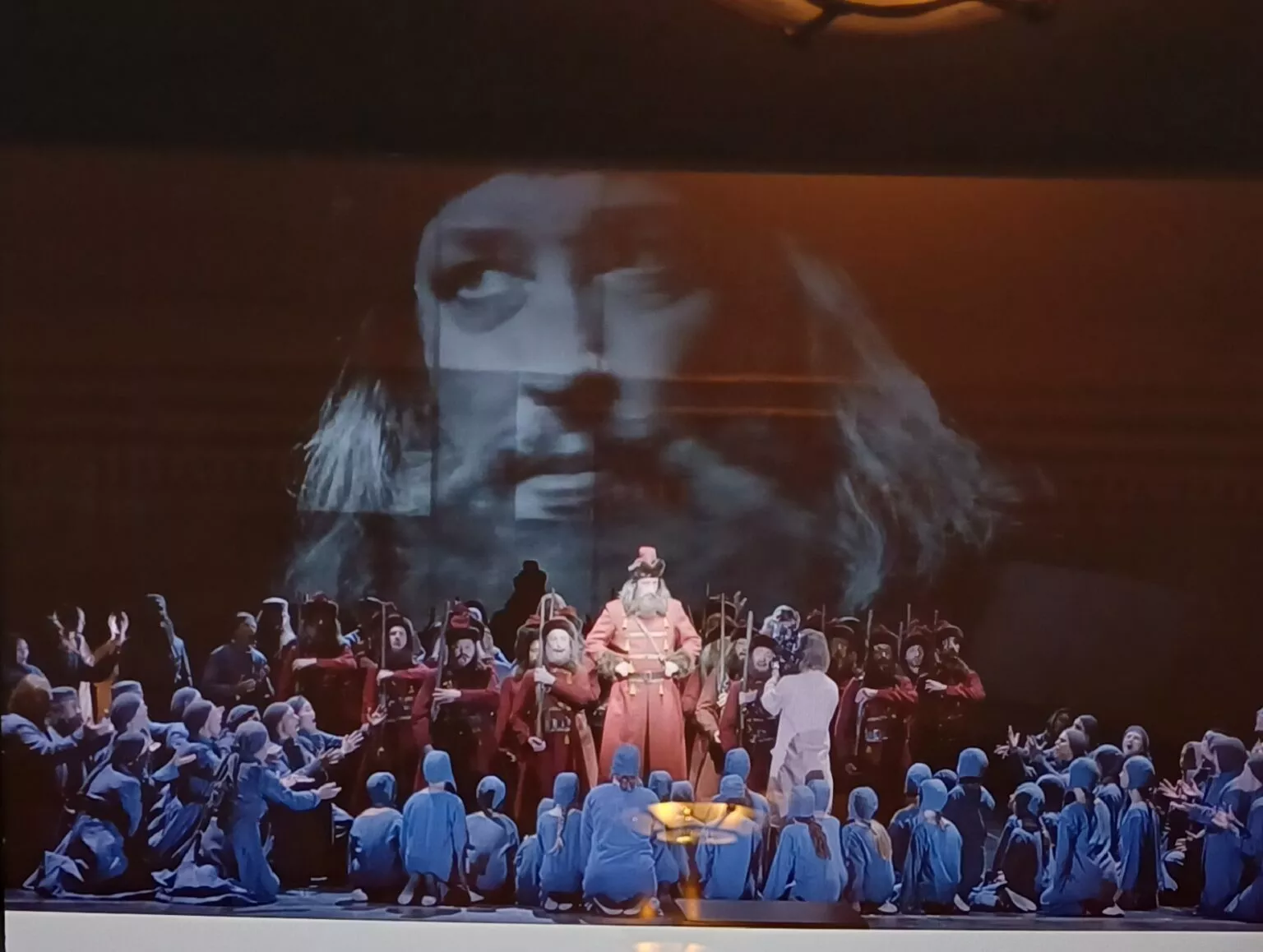

Regisseur Claus Guth stellt dieses Volk auch in das Zentrum seiner Inszenierung, sind die Protagonist:innen von Personenregie wie Personenführung nicht so stark charakterisiert, wie sonst üblich. Dominierend auf der Bühne sind immer die Menschenmassen, einzelne Handlungsträger:innen werden durch gekonnte Videos (Roland Horvath) und dem zwingenden Einsatz von Live-Kameras (Jan Speckenbach, Marlene Blumert) immer wieder hervorgehoben. Anders als von ihm gewohnt, nähert sich Guth den Protagonist:innen in dieser Regiearbeit nicht mit seiner üblichen psychologischen Präzision, setzt sogar Szenen in historischen Kostümen und Bühnenbildern (Ursula Kudrna, Christian Schmidt) nahezu werktreu in Szene, aktualisiert wird zusätzlich mit Hilfe der bereits erwähnten Videos. Seine Inszenierung arbeitet mit zwei Zeitebenen – die historische um die Geschehnisse in Russland im ausgehenden 17. Jahrhundert, die modern aktuelle mit den Forscher:innen und Archivar:innen, welche die Szene ergänzen, indem sie herausfinden wollen, warum es einer Herrscherfigur wie Zar Peter I., den Großen, in Russland bedurfte, um Ordnung in das Chaos im Land zu bringen. Entstanden ist so ein Geschichtsdiskurs: Zar Peter I. erscheint immer wieder in der Szene – als Hoffnungsträger zur Beendigung der Machtkämpfe zwischen aufrührerischen Strelitzen, machtbesessenen Bojaren und konservativen Kirchenkreisen auf Kosten des gepeinigten, leidenden Volkes? Und dabei lässt auch die aktuelle russische Gegenwart grüßen: Claus Guths Inszenierung überzeugt stark in ihrer Vielschichtigkeit.

Musikalisch dominiert auch in der Aufführung am 15. November 2025 die dunkel gefärbte Seite der Musik, einerseits bedingt durch die Sprödigkeit der Orchestrierung von Schostakowitsch, andererseits durch eine betont düster gehaltene Gangart von Timur Zangiev am Pult der insgesamt sehr gut aufgestellten Staatskapelle Berlin, wo nur das Blech der Bühnenmusik hinter der Szene nicht seinen besten Tag erwischte. Mussorgsky hat Stimmen geliebt, was der Dirigent nicht mit lauter Kraftmeierei im Orchester herauszuarbeiten sucht, sondern mit ungemein differenzierten Schattierungen. Die massive Musik strömt nie aggressiv in den Zuschauerraum und bevorzugt die an diesem Abend überwiegend exzellenten Stimmen. In kleinen Rollen gefallen Evelin Novak (Emma), Andrei Popov (Schreiber) und Roman Trekel (Warsonofjew). Der beißende Tenor von Dmitry Golovnin passt hervorragend zu Fürst Wassili Golyzin, ebenso der schmelzreiche Tenor von Thomas Atkins zu Fürst Andrei Chowanski, und gibt George Gagnidze mit auffallend zurückhaltenden Bariton einen hinterhältigen Bojaren Schaklowity. Herausragend besetzt sind aber die drei Hauptrollen: Marina Prudenskaja mit hervorragend geführtem, die Altregionen der Partie ebenso eindrucksvoll ausfüllendem, voll klingendem Mezzosopran als Marfa – daneben zwei ungemein beeindruckende Bässe: mächtig bedrohlich, imposant orgelnd Mika Kares als Fürst Iwan Chowanski, balsamisch warm, füllig voll Taras Shtonda als Dossifei. Nicht unerwähnt darf auch der von Dani Juris hervorragend präparierte Staatsopernchor bleiben, der bewegenden, ungemein plastischen wie stark differenzierten Chorgesang vernehmen lässt.

Das Publikum spendet nach fast vier Stunden Spieldauer begeisternden Applaus. Und auch eine nicht einwandfrei funktionierende Bühnentechnik kann den bewegenden Gesamteindruck einer überaus gelungenen Aufführung nicht beeinträchtigen.